- 就労継続支援事業所A型B型って何が違うの?

- 「作業所」とは何か違うの?

- 自分一人じゃ、何がいいか分からないよ・・・

就労継続支援事業所に通い始めようと決心したものの、「結局なにから始めて、どうすればいいの?」と考え不安で最初の一歩が踏み出せない方は多くいます。就労継続支援事業は、障がいのある方がサポートを受けながら働く福祉サービス。A型とB型の2つがあり特徴が異なります。

昔は「作業所」や「共同作業所」と呼ばれていましたが、法改正により「作業所」名称が変りました。

この記事では、始めて就労継続支援事業所に通う方が、今の自分にとっての最適な働き方を選択できる方法をまとめて解説します。

この記事を読めば、A型とB型の違いが分かり、時間を無駄にせず自分に合った働き方を見つけるヒントが得られます。

就労継続支援事業の違いはA型は「雇用契約あり」で最低賃金が保証され、安定した収入が得られること。B型は「雇用契約なし」で、自分のペースで無理なく働けることです。

自分の住んでいる地域にどんな就労継続支援事業所があるのか知りたい方はWAM Netで検索。各都道府県や地域別の施設情報が豊富なうえ、施設の詳細なホームページも閲覧可能です。

あなたの街で”自分らしく働く”が見つかる

就労継続支援事業A型B型の違い

就労継続支援事業とは、障がいのある人が「働く場」を持てるようにする福祉制度の一つ。一般の会社で働くのが今は難しい人でも、自分に合った仕事をしながら収入を得たり、働く力をつけたりすることがで可能です。

働く人をサポートするために、福祉の職員(支援員)もいて、仕事のやり方を教えたり、困ったときに相談に乗ってくれたり、安心して働けるように手助けしてくれます。

就労継続支援事業にはA型、B型と呼ばれる2つの事業所があります。以下にA型とB型の違いを一覧表にまとめました。気になる項目をチェックしてみてください。

| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |

| 雇用契約の有無 詳細はこちら! | あり(事業所と雇用契約を結びます) | なし(雇用契約は結びません) |

| 給料(賃金) 詳細はこちら! | 各都道府県の最低賃金以上が保証 | 作業に応じた「工賃」が支払われます (最低賃金は保証されません) |

| 仕事内容 詳細はこちら! | 事業所によって様々(例:データ入力、事務、軽作業、接客、IT関連など) | 比較的簡単な作業が多い(例:パン・お菓子作り、手工芸品製作、農作業、清掃、梱包など) |

| 対象となる方 詳細はこちら! | 一般企業で働くことが難しいけれど、雇用契約に基づく働き方なら可能な方 | A型での雇用契約が難しい方、自分のペースで働きたい方(障害の程度が重い方や、年齢が高い方も利用できます) |

| 利用期間 詳細はこちら! | 制限なし | 制限なし |

| 利用料金 詳細はこちら! | ほとんどの場合、無料です(所得に応じて、一部自己負担が発生する場合もあります) | ほとんどの場合、無料です(所得に応じて、一部自己負担が発生する場合もあります) |

雇用雇用契約の有無

A型事業所とB型事業所の一番の違いは雇用契約の有無です。

A型事業所は、利用される人と通所する事業所とが雇用契約を結び、事業所の従業員として働きます。雇用契約を結ぶので有給休暇を取得したり、労災保険・雇用保険に加入したりします。各事業所の条件によっては健康保険・厚生年金保険に加入も可能です。

B型事業所は、雇用契約は結ばず「利用者」として作業に参加します。雇用契約はありませんが、各担当職員とB型事業所を、どのように活用していきたいかなど短期目標や長期目標を一緒に考え、継続して通所できるようにサポートしてくれます。

給料(賃金)

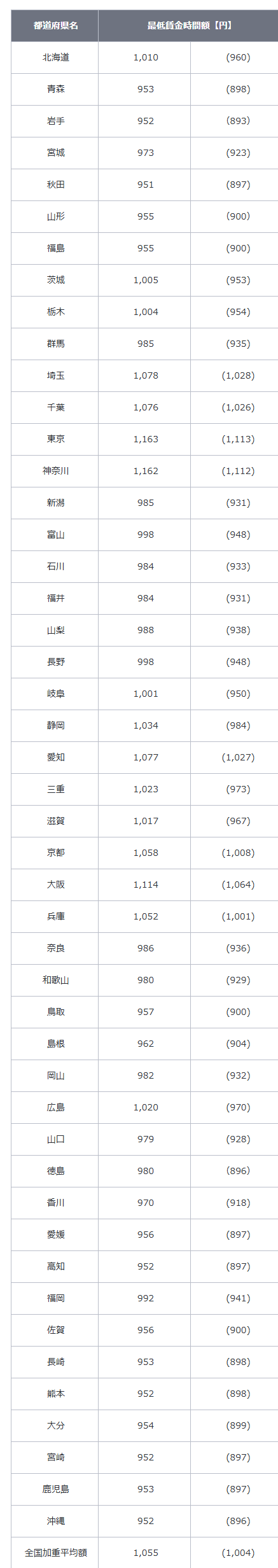

A型事業所は、各都道府県の最低賃金を原則保証しています。以下は令和6年度の都道府県別最低賃金表です。自分の住んでいる地域の最低賃金がいくらなのか参考にしてください。令和3年度におけるA型事業所の平均月額給与は81,645円です。

引用:厚生労働省令和6年度地域別最低賃金改定状況

URL:地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

B型事業所は、「給与」ではなく「工賃」として対価が払われます。給与は雇用関係に基づく定期的な報酬。工賃は特定の作業やサービスに対する報酬で、作業量や内容によって変動します。そのため、参加した作業ごとに「工賃」が変ってくる場合が多いです。

例えば、内職だと〇〇円ですが、ポスティングや清掃だと〇〇円のように金額が異なっています。

厚生労働省の令和3年度の調査では、B型事業所の平均月工賃は16,507円。時給平均は233円です。

参考URL:令和3年度工賃(賃金)実績について

仕事内容

仕事内容も、A型事業所とB型事業所では少し異なります。A型パソコンを使った事務作業や、接客、製造業など、幅広い職種があります。

労働時間はフルタイムではなく、短時間から可能です。しかし労働日数は週に3日からや週に5日と決めている事業所が多いです。

B型事業所は比較的簡単な作業が多く、自分のペースで働けるのが特徴です。パンやお菓子作り、手工芸品の製作、農作業など、体調や体力に合わせて作業を選べます。

A型の事業所もB型の事業所も福祉の専門スタッフがいて、体調のことや働き方などいつでも相談に乗ってくれる体制があるので、どちらも自分のペースを守りながら働けます。

対象となる方

A型の事業所の利用対象は以下の3つ。

- 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

- 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

移行支援事業所とは、障害福祉サービスの一つ。一般企業への就職を目指す障害のある方に対して、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行うサービスです。

就労継続支援事業A型やB型は働き賃金を得ますが、就労移行支援事業は主に職業訓練をする場。賃金は原則発生しません。

また、就労継続支援事業A型には年齢制限があります。基本的には18歳以上 が対象で65歳未満となっています。(平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。)

65歳でも継続の条件とは?

5歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

引用元:厚生労働省 令和5年

B型事業所の利用対象は以下です。

- 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者

- 企業等や就労継続支援事業(A型)での経験があって年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者

- 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給

- 就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

- 当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者

B型事業所の年齢制限はA型と同じ18歳以上(児童相談所等の許可が有れば15歳も可)で、A型の様に〇〇歳以上は通えないなどの上の年齢制限はありません。

感覚的には、昔の作業所に近い雰囲気です。仕事の場でもありますが、生活の場、憩いの場としての機能もあります。

外部リンク:就労移行支援の概要(厚生労働省)

利用期間

A型、B型共に利用期限はありません。しかし、A型事業所は雇用契約なので年齢による定年制がある事業所もあります。

利用料金

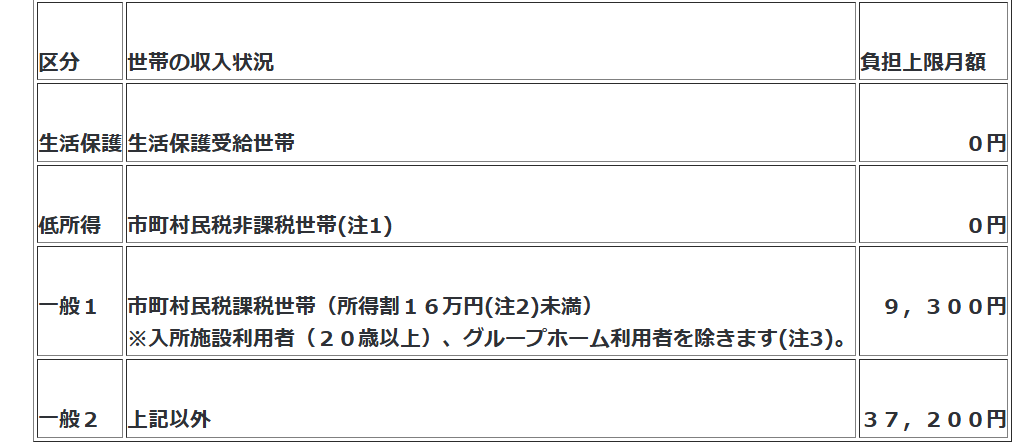

A型、B型の利用料金は収入によって4つに分かれています。

引用元:厚生労働省

URL:障害者の利用者負担|厚生労働省

注1:もし3人家族で、障害基礎年金1級を給付されているケースでは、世帯全体の年間収入が300万円程度までであれば、低所得世帯という区分に該当します。

注釈2:年間収入がおよそ670万円以下のご家庭も、この区分に該当する可能性があります。

注釈3:20歳以上で、入所型の施設を利用されている方、またはグループホームにお住まいの方で、市町村民税を納めている世帯は、「一般2」というカテゴリに分類されます。

自分はどの区分になるのか分からない人はお住まいの市町村の福祉事務所に相談しましょう。

利用してみたいけど、手続きが難しそう…」と不安に思っていませんか? 大丈夫! 利用までの流れは、それほど複雑ではありません。次の章でわかりやすく解説しますね。

就労継続支援事業所の利用の流れと手続き

利用の流れは自治体によって異なりますが、次の手順を参考に行いましょう。

- 主治医に相談する

- 事業所を探す

- 事業所を見学・体験する

- 障害福祉課(福祉事務所)に利用申請をする

- サービス等利用計画案を作成する

- 障害福祉サービス受給者証を受け取る

- 事業所と契約を結び利用開始

主治医に相談する

現在、病院やクリニックに通っている方は、医師に就労継続支援事業の通所を検討していることを伝えましょう。医師は、貴方の症状や状態を身近に見てくれている人の1人です。医学的な観点からも「今、就労継続支援事業所に通った方がいいか」と一生懸命考えてくれます。

場合によってはデイケア活動など、もう少しゆっくりな活動場所を提案されるかもしれません。医師の考えが全てではないですが、利用が可能かアドバイスをもらいましょう。

事業所を探す

居住地にある就労継続支援事業所(A型またはB型)を探します 。ハローワーク , インターネット , 相談支援事業所 , 西東京市障害福祉課 などで探すことができます。

また、住んでいる地域の就労継続支援事業所情報を知りたいときはWAM Netで検索すると、近くの事業所情報や少し遠い場所の事業所情報を見つけることができるのでオススメです。

地域の事業所探しはWAM Netで簡単検索!

事業所を見学・体験する

興味のある事業所が見つかったら見学や可能であれば体験利用をしましょう。事業所の雰囲気や作業内容が自分に合っているかを確認した方が良いからです 。「通い始めたけど、自分が思っている所とは違う…」とならないように事前のすり合わせは重要です。

以下にチェックリストを作成しました。参考にしてください。

チェックリスト

🧑💼 作業内容

☐ どんな作業があるか、自分に合いそうか

☐ 作業時間や1日の流れが無理なくこなせそうか

👥 スタッフ・支援体制

☐ スタッフの対応が丁寧で安心できるか

☐ 困ったときに相談しやすい雰囲気か

🏢 環境・設備

☐ トイレや休憩スペースが使いやすいか

🚶 通いやすさ

☐ 自宅から無理なく通える距離・交通手段か

☐ 送迎サービスの有無(必要な場合)

💰 工賃・支援内容

☐ 工賃の目安が明確か

☐ 一般就労へのサポートがあるか

障害福祉課(福祉事務所)に利用申請をする

利用したい事業所が見つかったら、居住地の障害福祉課に就労継続支援の利用申請を行います 。主な必要書類は以下です。

- 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(各自治体の様式)

- 医師の診断書

- 障害者手帳(お持ちの場合)

- 住民票

- サービス利用計画案

- 本人確認書類

- ハローワークの紹介状(A型の場合、事業所による)

記は一般的な必要書類で、個別の状況や申請する事業所、自治体によって異なります。必ず事前にお住まいの障害福祉課にお問い合わせください。

サービス等利用計画案を作成する

就労継続支援事業所に通うためには「サービス当利用計画書」を作成してもうらう必要があります。なぜなら、事業所の活動が、本人の「どんなふうに働きたいか」「どんな生活を送りたいか」などの目標に合っているかを確認するためです。

必要であれば他の生活支援や医療と連携を考えて状況に合わせた適切なサービス利用を確保するために計画書を作成します。一般的な流れは以下です。

- 住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福祉課など)に相談

- 窓口で地域にある「指定特定相談支援事業所」のリストをもらう

- リストの中からご自身で事業所を選び、連絡してサービス等利用計画案の作成を依頼*¹

- 相談支援専門員と面談などを行い、必要な支援を盛り込んだ「サービス等利用計画案」を作成

注1:どの事業所に依頼すればよいか分からない場合、窓口で相談に乗ってもらうことも可能です。

障害福祉サービス受給者証を受け取る

必要な書類を全て提出すると、提出された申請書類、サービス等利用計画案を基に、サービス利用の必要性や内容、量などを総合的に審査します。

審査の結果、サービスの利用が適切であると判断されると支給決定が行われます。この決定で、利用できるサービスの種類、量(月の利用日数や時間数など)、有効期間などが決まります。

以下の様な葉書サイズの書類がサービス受給者証です。

事業所と契約を結び利用開始

「障害福祉サービス受給者証」が交付されたら、受領証を持って、利用したいサービス提供事業者(作業所など)へ行き、利用契約を結ぶ流れになります。

今の自分に合った働き方で一歩一歩進んでいこう

就労継続支援A型とB型の大きな違いは以下です。

チェックポイント

・A型は「雇用契約あり」で最低賃金が保証

・B型は「雇用契約なし」で、自分のペースで無理なく働ける

就労継続支援A型は安定した収入とスキルアップを目指す方に、B型は自分のペースで無理なく働きたい方におすすめです。「ずっとA型(B型)事業所にいなければいけない」なんてことはありません。

大切なのは「今」の自分の体や心の状態に合った働き方を見つけて「働きたい」という思いを叶えることです。一人で考えて不安な時は居住地の福祉事務所などの相談窓口を活用し、自分に合った働き方を見つけてください。

「近くに就労継続支援事業所があるのか分からない」「通いたい所があるか直ぐに調べたい」という方はWAM Netで検索すると簡単に探せます。

きっと、あなたに合った働き方が見つかります。

あなたの街で”自分らしく働く”が見つかる