- イヤフォン付けて音楽聴いているだけ難聴になるの?

- 耳を塞がない骨伝導イヤフォンなら平気?

- 難聴から回復する方法が知りたい!

家事や勉強中、通勤や通学、筋トレなど、私たちは様々な場面で携帯で音楽や動画を視聴しています。「周りの迷惑にならないように」「自分の世界に没頭したい」との理由でイヤフォンを付けて音楽や解説動画を聴いている人は多いです。

しかし、大音量で長時間使用していると耳にダメージを与えることになります。

WHOは、12歳から35歳の若者約13億5000万人がイヤフォンやヘッドフォンの不適切な使用により、難聴のリスクにさらされていると警告しています。

「難聴」のイメージは年齢を重ねた人が感じることと思われがちです。イヤフォン難聴は年齢を問わず誰にでも起こりうる問題。

この記事では、イヤフォン難聴の初期症状や予防法を詳しく解説します。この記事を読めば音楽や動画を楽しみながらも自分の大切な耳を守る方法が分かります。

音量は最大音量の60%以下にし1時間使用したら15分程度の休憩が大切です。

適切な知識を持ち予防に努めましょう。

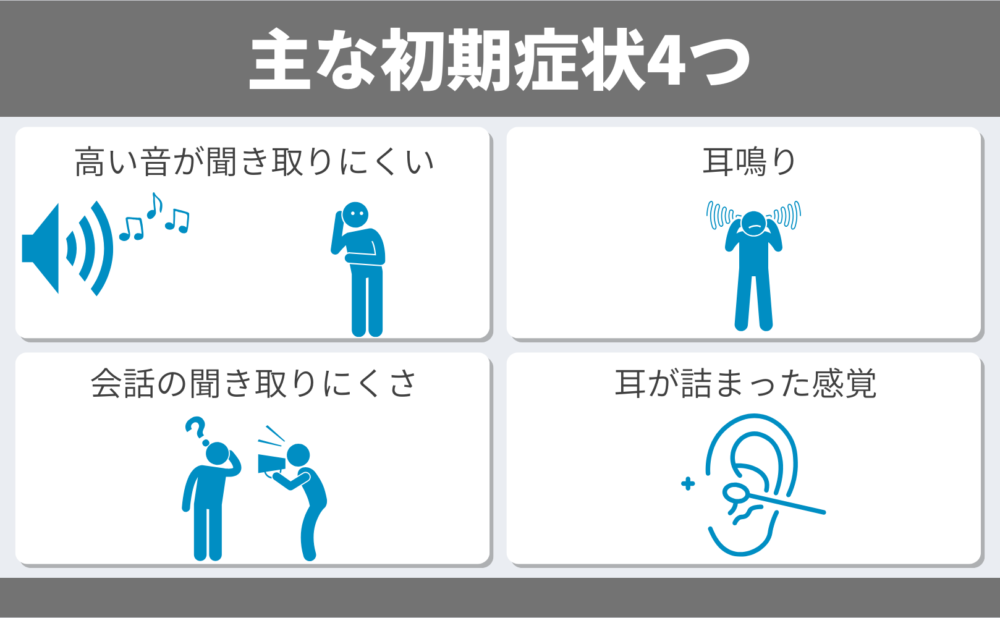

イヤフォン難聴の主な初期症状4つ

イヤフォン難聴の主な症状は以下の4つです。

- 高い音が聞き取りにくい

- 耳鳴り

- 会話の聞き取りにくさ

- 耳が詰まってるような感覚

高音域の聴力低下は特に4000Hz付近の音が聞こえづらくなるといわれています。日常生活の音だと「鳥のさえずり」「携帯電話のアラーム音」などです。

以下の動画で4000Hzの音を体験できます。

また、耳鳴りは静かな場所で気になることが多く、会話の聞き取りにくさは騒がしい場所で特に目立ちます。他にも耳が詰まったような感じがするなどの症状があり、心当たりがある場合は早めの耳鼻咽喉科受診をしましょう。

イヤフォン難聴の一時的な症状と長期的な症状の違い

イヤフォン難聴の症状には、一時的な症状(Temporary Threshold Shift: TTS)と長期的な症状(Permanent Threshold Shift: PTS)の2つがあります。

一時的な症状(TTS)

イヤフォン難聴の初期症状(TTS)は短時間に大きな音(コンサートや工事現場の音)を聴いた後の軽い耳の聞こえにくさ、耳鳴り、耳の詰まり感です。

症状は一時的で数時間で回復することも多く余り気にしない人も多いです。

しかし、初期症状を繰り返すと徐々に内耳の細胞がダメージを受け、回復困難な長期的な症状(PTS)へと進行する可能性があります。

初期症状に気づいたら、静かな場所で休む耳栓をするなど早めに耳を休ませることが大切。

TTSの段階で適切な対処をすることが非常に重要です。

長期的な症状(PTS)

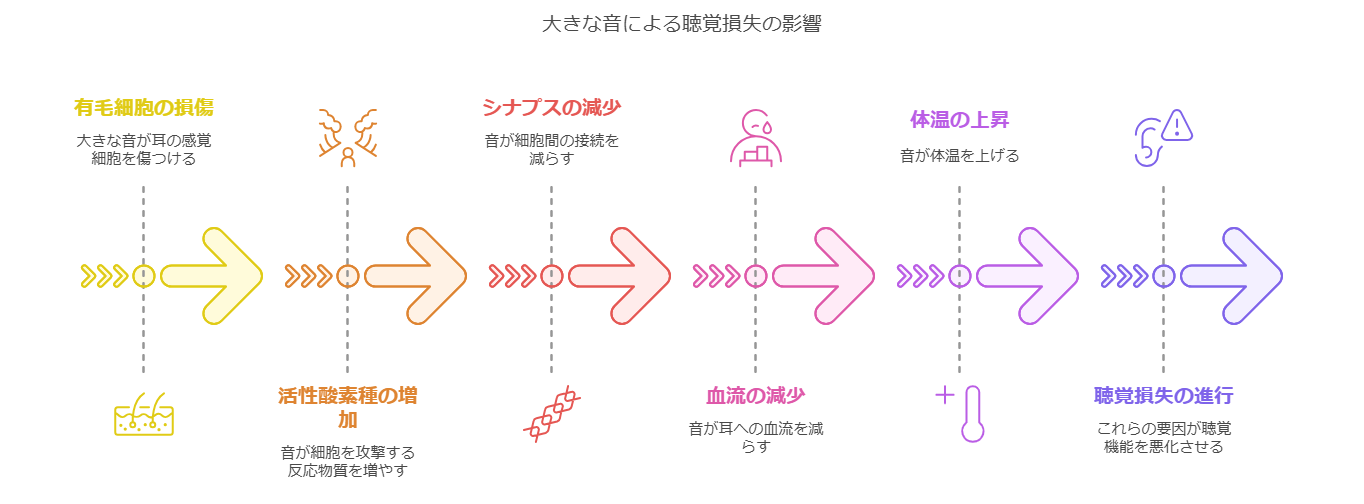

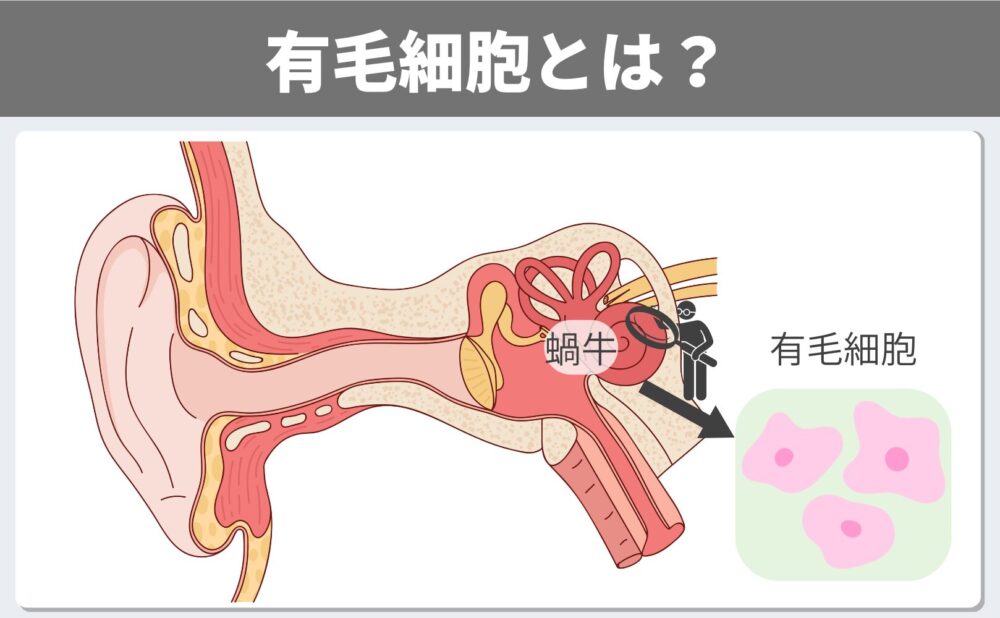

イヤフォン難聴の初期症状を気にせず継続的に大音量でイヤフォン使用すると、長期的な聴力低下(PTS)へと進行する可能性があります。PTSになると、内耳の有毛細胞が傷つき多くの場合、聴力が回復することが困難です。

耳の中にあるカタツムリのような形をした蝸牛(かぎゅう)。有毛細胞は、蝸牛の中にあり音を感じ取るための非常に重要な役割を担っています。

有毛細胞は、細胞の先端に「感覚毛」と呼ばれる毛のようなものがたくさんあり、この毛は音の振動をキャッチするためのアンテナのような働き。長い時間、大音量のを聴くと蝸牛にある「有毛細胞」が傷つき壊れてしまい「有毛細胞」が壊れると、音を感じにくくなり難聴を引き起こします。

イヤフォン難聴の主な原因3つ

耳の強さには個人差がありますが、以下の3つは耳に大きな負担をかける原因です。

- 大音量(音量ゲージの6割以上)

- 1日90分以上の連続使用

- 耳の大きさに合っていないイヤフォン

イヤフォン難聴は、大音量、長時間のイヤホン使用、そして耳の大きさに合っていないイヤホン選びの主に3つの要因でリスクが高まります。

大音量で音楽を聴くと、有毛細胞に過剰な振動が加わり細胞が損傷したり、最悪の場合は死滅したりする可能性があります。

有毛細胞は一度損傷すると再生が難しいため、恒久的な難聴につながることも少なくありません。

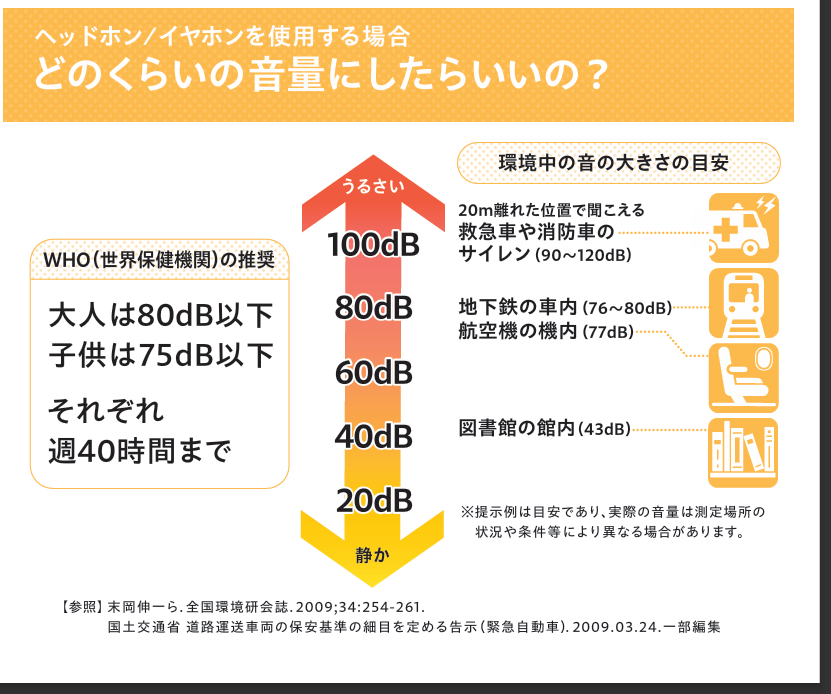

同じ音量であっても、長時間イヤフォンを使用すればするほど耳への負担は大きくなります。WHO(世界保健機関)は、80dB以上の音量で週に40時間以上、90dB以上の音量で週に4時間以上イヤホンを使用する難聴リス期が高まると警告しています。

引用元:eー健康づくりネット(厚生労働省)ー健康づくり支援担当者のための総合支援情報サイト

URL:leaf-headphone

日付:2024年8月版

さらに、自分の耳に合わないイヤフォンは、音漏れを防ごうとして無意識に音量を上げすぎてしまうことも。

特に、カナル型イヤホン(耳栓のように耳の穴に密着させるタイプ)は、音がより直接的に内耳に届きやすいため、他のタイプに比べてリスクが高いと考えられています。

イヤフォン難聴は早期発見・早期治療がカギ

イヤフォン難聴は早期発見・早期治療が非常に重要です。イヤフォン使用後に耳鳴りや聞こえにくさが24時間以上続く場合や、耳の痛みや違和感が持続する場合イヤフォン難聴の疑いがある場合は早めの受診を耳鼻科受診をしてください。

一時的な症状(TTS)なら回復の可能性あり

難聴の症状が一時的なもの(TTS)であれば、適切な対処をすることで聴力は回復する可能性があります。 TTSは、大音量で音楽を聴いた後などに起こる、一時的な聴力低下や耳鳴りのこと。

例えば、ライブやクラブに行った後、耳が聞こえにくい。イヤホンで大音量の音楽を聴いた後、耳鳴りがする。

普段よりテレビの音量を大きくしないと聞こえない。耳が詰まったような感じがする、などです。

この段階であれば、有毛細胞が完全に損傷しているわけではないため適切な対処をすれば回復が見込めます。

対処法の例

・即座にイヤホン・ヘッドホンの使用を中止する

・静かな環境で耳を休ませる:(最低でも1時間。できれば1日以上、静かな環境で過ごす)

・耳栓の使用を検討する(必要な場合

・水分補給をしっかり行う:( 内耳の循環を良くするため水分を十分に摂取する)

TTSを繰り返すと、永続的な難聴(PTS)に移行する可能性があるため初期症状に気づいたら、早めに対処し症状が長引いたり、悪化したりする場合は、専門医の診察を受けましょう。

長期的な症状(PTS)の治療法と回復の可能性

イヤフォン難聴が長期的な症状(PTS)に進行してしまった場合、残念ながら現在の医学では聴力を完全に回復させることは困難です。

しかし、症状の進行を遅らせたり、残された聴力を最大限に活用するための治療法はあります。例えば、補聴器の使用や、薬物療法(ステロイド剤やビタミン剤など)や、耳鳴りに対する治療や症状緩和のためのサポートも可能です。

治療法は、症状の程度や進行状況によって医師の判断のもと組み合わせて行われます。

自覚症状がなくても、定期的な聴力検査を受けることで早期発見につながります。

今日からできる耳を守るイヤフォン対策

イヤフォンは、通勤・通学、勉強や筋トレの集中・モチベーション向上など、現代の生活に欠かせないアイテムです。しかし、本来であれば、必要以上にイヤフォンで音楽を聴かないことが理想です。そこで、日常生活でイヤフォンと上手に付き合うための使い方を解説します。

- 適切な音量、時間、休息を意識する

- ノイズキャンセリング機能付きを選ぶ

適切な音量、時間、休憩を意識する

イヤフォン難聴を予防するためには、安全なイヤフォンの使い方が重要です。音楽や動画を視聴刷る際の音量は最大音量の60%以下に抑えましょう。自分で、どのくらいが目安か分からない場合は「iPhoneならSiri」に「AndroidならGoogleやアプリで調整が可能」です。

使用時間は1日1時間未満を目安にし、1時間使用したら15分程度の休憩を取りましょう。85dB以上の音(交通量の多い道路の騒音や地下鉄の車内の音)を長時間聴くと難聴リスクが高くなります。

WHOは、イヤフォンなどの機器の安全な使用基準として、80dB未満の音量で1日1時間未満の使用を推奨。

基準はあくまで目安であり、個人の聴力や使用状況によって安全な音量や使用時間は異なります。

ノイズキャンセリング機能付きを選ぶ

難聴予防にノイズキャンセリング機能付きを選ぶことも、防策の一つです。ノイズキャンセリング機能は、周囲の騒音を低減することでイヤフォンの音量を抑え難聴予防に役立ちます。

騒がしい環境で人は無意識に音量を上げてしまいますが、大音量は内耳の有毛細胞を傷つけ、難聴のリスクを高めます。ノイズキャンセリング機能は、騒音を打ち消し、小さな音量でも音をクリアに届けます。

例えば、通勤電車内で音楽を聴く際、ノイズキャンセリング機能がないと騒音で音量を上げる必要がありましたが、ノイズキャンセリング機能があれば音量を抑えられます。

これにより、聴覚への負担が減り、難聴予防に繋がるのです。

ノイズキャンセリング以外にも遮音性の高いイヤーピースや耳を覆うタイプのヘッドフォンも音量を小さくして楽しめます。

ノイズキャンセリング機能付きイヤフォンの中でも、おすすめなのが「Anker Soundcore Liberty 4」です。

このイヤフォンは、15,000円程度と比較的安価ながら、周囲の騒音レベルに合わせて自動でノイズキャンセリングの強度を調整する機能を搭載しています。風切り音を低減する機能もあり、屋外での使用時も快適です。

骨伝導イヤフォンはイヤフォン難聴対策になる?

骨伝導イヤフォンは、耳の骨を振動させて音を伝えるため鼓膜への負担が少ないという特徴があります。しかし、内耳にある有毛細胞への影響は通常のイヤフォンと変わらず、大音量での長時間使用は難聴のリスクを高めます。

イヤフォン難聴の症状を正しく理解し聴力を守ろう

チェックポイント

・イヤフォン難聴は初期症状の段階で対処することが重要

・高音域の聴力低下、耳鳴り、耳閉感が主な症状

・WHOは80dB未満、1日1時間以内の使用を推奨

・ノイズキャンセリング機能や遮音性の高いイヤーピースが予防に有効

イヤフォン難聴は放置すると回復が難しいため、早期発見と予防が大切です。音量を抑え、使用時間を意識しましょう。

自覚症状がある場合は早めに耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けることが重要です。

予防のために、ノイズキャンセリング機能付きイヤフォンや骨伝導イヤフォンの活用がおすすめです。

「Anker Soundcore Liberty 4」などの製品が人気です。